Critical Software - Das neue Damoklesschwert

IMHO – Souveränität ist das Fundament der Freiheit. Und sie beginnt in Architektur und Code.

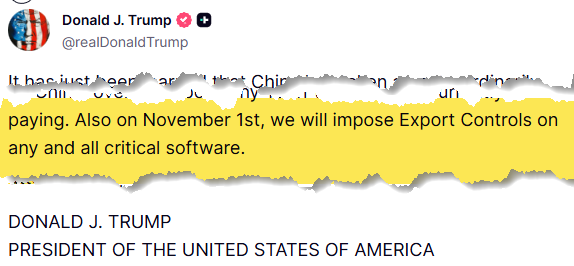

Donald Trump hat auf Truth Social einen Satz geschrieben, der uns alle aufhorchen lassen sollte.

Nicht, weil er rhetorisch auffällig wäre – sondern weil er, in seiner brutalen Einfachheit, das Wesen geopolitischer Macht im digitalen Zeitalter offenlegt:

“Also on November 1st, we will impose Export Controls on any and all critical software.”

Ein einziger Satz.

Aber dieser Satz ist nichts weniger als eine offene Drohung – nicht nur gegen China, sondern gegen die gesamte Welt.

Denn wer die Definitionsmacht über „kritische Software“ beansprucht, der beansprucht die Kontrolle über alles, was digital funktioniert.

Und das ist heute, im Jahr 2025, so ziemlich alles: von der Steuerung von Starlink-Satelliten in Kriegsgebieten über die Servercluster hinter ganzen Tesla-Flotten bis zu Mailboxen und AI-Services bei Hyperscalern.

Technologische Dominanz als strategische Waffe

Die USA haben verstanden, dass man Kriege heute nicht mehr ausschließlich mit Panzern oder Raketen gewinnt, sondern mit Software, Daten und der Kontrolle über zentrale IT-Services.

„Export Controls“ sind dabei nur das formale Instrument.

Die eigentliche Waffe ist Abhängigkeit – von amerikanischen Cloud-Diensten, Verschlüsselungstechnologien, KI-Plattformen, Betriebssystemen und auch ganz trivialen Convenience-Apps wie WhatsApp, Facebook, Instagram und auch LinkedIn.

Die Zeiten, in denen Handelskonflikte primär über Stahl, Aluminium oder Autos ausgetragen wurden, nähern sich dem Ende – die Bedeutung verschiebt sich massiv.

Heute geht es um Cloud-Zugänge, API-Keys, Lizenzen, monatliche Subscriptions und Consumption Fees.

Und das Tragische daran: Europa hat sich über Jahrzehnte selbst in diese Abhängigkeit hineinmanövriert – freiwillig, bequem, technologisch begeistert, wirtschaftlich „effizient“. Und leider auch viel zu oft getragen von einem unseligen Gottvertrauen in eine zukünftige Welt auf Kuschelkurs.

Man könnte fast sagen: Wir haben uns digital kolonialisieren lassen – mit offenen Augen. Und geöffneten Türen.

Was ist „critical software“ eigentlich?

Trump nennt keine Beispiele – und genau das ist der Punkt.

„Critical software“ kann alles und nichts sein.

Ein Betriebssystem.

Ein Cloud-Dienst.

Eine AI-Plattform.

Ein Verschlüsselungsprotokoll.

Oder schlicht: das Tool, mit dem du gerade arbeitest.

Wenn eine US-Regierung heute entscheidet, dass ein Produkt sicherheitsrelevant ist, dann wird es zum geopolitischen Faustpfand.

Genau das erleben wir ja längst:

- Die GPU-Exporte von Nvidia werden beschränkt.

- KI-Modelle dürfen in bestimmten Ländern nicht betrieben werden.

- OpenAI- oder Anthropic-Dienste sind in halben Kontinenten gesperrt.

Und jetzt also der nächste Schritt:

„Any and all critical software.“

Wer glaubt, das betreffe nur China, hat das Prinzip nicht verstanden.

Es geht um globale Dominanz , schon lange nicht mehr um Diplomatie.

Wer glaubt, dass die Biologie oder die nächste Wahlperiode die Welt wieder zurückdreht ...

Palantir: Der Name war nie Zufall

Wer verstehen will, wie technologische Macht funktioniert, sollte sich den Namen „Palantir“ in Erinnerung rufen.

Peter Thiel hat seine Firma nach den sehenden Kristallkugeln aus Herr der Ringe benannt – jenen Kugeln, mit denen Sauron die Welt überwachte und einst wohlmeinende Anführer zu seinen Instrumenten machte.

Das war kein Zufall. Es war ein Statement. Was für ein Zynismus.

Überwachung als Dienstleistung. Kontrolle als Geschäftsmodell.

Und Palantir steht exemplarisch für die politische Nähe zwischen Silicon Valley und Washington.

Das Unternehmen liefert Software für Geheimdienste, Armeen und Polizeibehörden – in den USA, aber zunehmend auch in Europa.

Unter dem Deckmantel von Effizienz und Sicherheit werden Dateninfrastrukturen geschaffen, die Staaten in digitale Abhängigkeit führen.

Wenn ein europäischer Staat seine sicherheitskritischen Systeme auf Palantir betreibt, dann ist er kein souveräner Staat mehr.

Er ist ein digitaler Mandant.

Und wie immer sind es Menschen mit guten Absichten, die diese Werkzeuge mit guten Absichten kaufen. Was sagt man doch gleich über gute Absichten?

Die Chatkontrolle – ein Bumerang in Brüssel

Parallel dazu tobt in Europa – in perfekter Ergänzung zu Palantir – die Diskussion um die sogenannte Chatkontrolle: ein Orwell’sches Projekt, das unter dem Vorwand des Kinderschutzes faktisch auf eine Massenüberwachung privater Kommunikation hinausläuft.

Allen Fans dieser Chatkontrolle sei noch einmal Artikel 2 unseres Grundgesetzes, das Recht auf Privatsphäre, ans Herz gelegt.

Ironie der Geschichte:

Während Europa sich selbst die Überwachung ins Gesetzbuch schreibt, hält man sich für moralisch überlegen gegenüber genau jenen autoritären Praktiken, die man anderswo anprangert.

Das Problem ist nicht (nur), dass die Amerikaner oder Chinesen Kontrolle wollen.

Das Problem ist, dass wir sie ihnen auch noch freiwillig ermöglichen.

Denn wer diese US-Dienste nutzt, ermöglicht Kontrolle, lädt sie faktisch ein.

Wer EU-weite Überwachung legalisiert, institutionalisiert bei uns proaktiv Kontrolle.

Und wer glaubt, das alles diene der Sicherheit, hat das Wesen von Freiheit nicht verstanden.

Zitieren wir hier (ironischerweise) Benjamin Franklin, den Gründervater der USA, der dieser Union die ursprünglichen Werte mitgab:

Wer die Freiheit aufgibt, um Sicherheit zu gewinnen, wird am Ende beides verlieren.

Ein Amerikaner dessen Weisheit im Informationszeitalter heute wichtiger ist denn je.

Souveränität ist keine Pose, sondern Architektur

Es ist naiv zu glauben, man könne „digitale Souveränität“ durch ein paar lokale Rechenzentren oder hübsche Förderprojekte herstellen.

Souveränität ist kein Marketingbegriff.

Sie ist eine Architekturfrage.

Nur dezentrale Softwarearchitekturen können echte Unabhängigkeit schaffen – weil sie keine zentralen Schalter kennen, an denen jemand von außen drehen kann.

Matrix / OpenTalk / XMPP statt Teams.

OpenCloud / Nextcloud statt OneDrive.

Mastodon statt X / Facebook.

PeerTube statt YouTube.

Owncast statt Twitch.

Pixelfed statt Instagram.

Und so viele Projekte mehr.

Dezentralität heißt: kein Single Point of Control.

Damit auch keine zentralen Algorithmen, die unseren Medienkonsum steuern.

Und das ist der entscheidende Unterschied zwischen Freiheit und Konzession.

Denn wer seine Kommunikation, seine Daten oder seine KI in fremden Händen betreibt, hat seine digitale Souveränität bereits aufgegeben.

Man kann sie nicht „zurückfordern“ – man muss sie neu aufbauen.

Die Aussage „Es gibt kein Pendant, mit dem ich XYZ direkt abbilden kann“, ist nichts weiter als ein rhetorisches Totschlagargument, um die eigene Bequemlichkeit zu verargumentieren.

Open Source als Königsdisziplin

Dezentralität ist das Fundament. Open Source ist der Leuchtturm darauf.

Nur offene Software ermöglicht es, eindeutig zu verstehen und zu prüfen, was Systeme tun – und was sie nicht tun.

Nur offene Software schafft Vertrauen, Transparenz und Verlässlichkeit.

Und nur offene Software verhindert, dass ein einzelner Anbieter oder Staat ganze Infrastrukturen abschalten oder manipulieren kann.

Doch echte digitale Freiheit entsteht nicht nur durch offenen Code, sondern durch dezentrale Strukturen – durch Netzwerke, in denen keine zentrale Instanz, egal ob die "Evil Corp" aus Mr. Robot oder eine "wohlmeinende" Regierung das Machtmonopol besitzt.

Keine Plattform, die entscheidet, wer einen Account behalten darf.

Keine Institution, die Content-Moderation nach eigenem Gusto über Millionen Nutzer stülpt.

Keine KI-Systeme, die das gesamte Netz auswerten, um am Ende nur noch wahrscheinliche Meinungen zu produzieren.

Dezentralität heißt, dass Macht geteilt wird – technisch, sozial und ökonomisch.

Sie schützt vor Zensur, vor Willkür, vor algorithmischer Entmündigung, vor Kulturverlust unter dem Mäntelchen des Zeitgeistes.

Und sie sorgt dafür, dass die Infrastruktur der digitalen Welt nicht mehr in den Händen einiger weniger Gatekeeper liegt, sondern in denen vieler.

Deshalb ist Open Source und das gesellschaftliche, kommerzielle und private Engagement keine Spielerei, sondern eine strategische Notwendigkeit.

Sie ist die digitale Entsprechung des Grundgesetzes:

öffentlich, überprüfbar, veränderbar.

Europa: Zwischen Aufwachen und Abwinken

Europa steht an einem Scheideweg.

Entweder wir begreifen, dass Softwarepolitik, Beschaffung und Nutzung Machtpolitik ist – oder wir bleiben Zuschauer in einem Spiel, das andere definieren.

Es reicht nicht, über „Cloud Sovereignty“ zu reden, während gleichzeitig Microsoft, Amazon und Google 80 % der öffentlichen Cloud-Aufträge abwickeln.

Es reicht nicht, „Digitalstrategie“ zu beschließen, wenn diese darin besteht, ausländische Produkte hübsch in das Blau und Gelb der EU zu verpacken.

Souveränität bedeutet, selbst in der Lage zu sein, Systeme zu betreiben, zu pflegen und weiterzuentwickeln.

Und das geht nur, wenn wir die technische Basis besitzen – den Code, das Wissen, die Infrastruktur.

Schleswig-Holstein zeigt, was möglich ist

Und ja – es gibt bereits immer mehr Lichtblicke in Europa, die belegen: Digitale Souveränität ist kein Utopie-Phantasie, sondern machbar. In Skandinavien, in Österreich, der Schweiz mit EMBAG und Apertus und im ...

Bundesland Schleswig-Holstein. Hier wurden konsequent Schritte unternommen, die genau in Richtung weisen.

- Im November 2024 veröffentlichte Schleswig-Holstein seine Open Innovation & Open Source Strategie – mit dem klaren Ziel, digitale Unabhängigkeit zu fördern und Abhängigkeiten von wenigen proprietären Anbietern zu verringern.

- Parallel dazu wurde in der Landesverwaltung der Standardarbeitsplatz für rund 25.000 IT-Plätze auf LibreOffice umgestellt und das offene Dokumentenformat (ODF) eingeführt.

- In 2025 ging man noch weiter – das Land eröffnete ein Open Source Program Office (OSPO SH), eine zentrale Koordinationsstelle zur Umsetzung der Open-Source-Strategie.

- Und mein persönliches Highlight: Das E-Mail-System der gesamten Landesverwaltung wurde vollständig auf Open-Source-Lösungen migriert – über 40.000 Postfächer mit über 100 Millionen E-Mails und Kalendereinträgen sind inzwischen Teil dieser Umstellung. Chapeau!

Diese Maßnahmen sind kein bloßes politisches Symbol – sie sind harte Infrastrukturarbeit. Sie zeigen:

Wenn man nur den Willen hat, kann man Stück für Stück Systeme aus Mustern der Abhängigkeit herausführen und in Richtung Souveränität transformieren.

Doch Hand aufs Herz: Schleswig-Holstein ist noch lang kein digital souveräner Staat. Die Herausforderungen sind groß (Kompatibilität, Schulung, Migrationsaufwand, Governance). Aber der Weg ist da – und uns allen wir gezeigt: Mit Motivation, Rückrat und Mut ist er gangbar!

Fazit: Freiheit braucht Technik - und Haltung

Trumps Ankündigung zu Exportkontrollen für „critical software“ war keine Provokation, sondern ein Weckruf. Ein unangenehmer, aber notwendiger. Danke an ihn dafür.

Schleswig-Holstein hat gezeigt, dass man nicht auf die große EU-Reform warten muss, um zu handeln. Wenn ein einzelnes Bundesland es schafft, zehntausende Postfächer, Kalender und Büroarbeitsplätze auf Open-Source-Systeme umzustellen und das auch noch konsequent, planvoll, transparent, dann ist das keine technische Randnotiz.

Es ist ein politisches Signal:

Digitale Souveränität ist machbar. Wenn man sie will.

Doch das darf nicht das Ende der Reise sein. Denn jedes souveräne System ist nur so stark wie seine Architektur – und die Menschen, die sie betreiben.

Es reicht nicht, wenn ein Land oder eine Verwaltung den Anfang macht, während der Rest Europas weiterhin brav IT in Hyperscaler-RZ's konsolidiert, Subscriptions verlängert und sich auf die nächste „Cloud-Strategie“ vorbereitet.

Souveränität beginnt da, wo Bequemlichkeit endet.

Trumps Satz erinnert uns daran, dass Freiheit keine Voreinstellung ist.

Sie ist eine bewusste Entscheidung – in jeder Infrastruktur, in jedem Stack, in jeder Zeile Code.

Und sie wird künftig dort verteidigt, wo Dezentralität und Open Source zusammenkommen.

Wenn die USA ab November 2025 tatsächlich Exportkontrollen auf „critical software“ einführen, dann wird das die geopolitische Landschaft grundlegend verändern.

Es ist die logische Konsequenz einer Welt, in der Technologie längst zur Währung der Macht geworden ist.

Und deshalb gilt mehr denn je:

Digitale Souveränität ist keine Option. Sie ist das Fundament der Freiheit.

Und sie lässt sich nur durch Dezentralität und Open Source erreichen.