Die digitale Monroe-Doktrin: Venezuela, Trump und das Ende der europäischen Illusion. Oder warum Caracas überall ist.

Der US-Eingriff in Venezuela ist kein Unfall, sondern eine neue Doktrin. Er markiert das Ende der Illusion, dass Machtpolitik durch Regeln gezähmt wird. Für Europa ist die Lektion hart: Wer seine digitale Infrastruktur auslagert, verliert seine Souveränität. Wir müssen den Preis der Freiheit zahlen.

2026 beginnt mit einem Donnerschlag. Im Rahmen einer "Polizeiaktion" wird das (zugegebenermaßen sehr kritisch zu betrachtende) Staatsoberhaupt eines souveränen Nachbarstaates entführt und man setzt sich selbst als Verwalter sowie Gestalter der politischen und ökonomischen Neuordnung Venezuelas ein.

Trump sagte wörtlich, die USA seien „going to run“ Venezuela bzw. „we’re going to run the country“. Er ergänzte:

„We are going to run the country until such time as we can do a safe, proper and judicious transition“

...also bis eine „sichere, ordentliche und gewissenhafte“ Machtübergabe möglich sei. Auf Nachfragen zu Bodentruppen sagte er sinngemäß, man sei „not worried about boots on the ground“ und werde „das Land effektiv managen“. Damit ist die Option einer faktischen Besetzung immer noch offen.

Eine alte Doktrin mit blutiger Geschichte

Um das Geschehen in Venezuela einzuordnen, muss man weiter zurückgehen. Deutlich weiter. Bereits 1823 formulierten die Vereinigten Staaten mit der sogenannten Monroe-Doktrin einen Anspruch, der bis heute nachwirkt: Lateinamerika wurde zur exklusiven Einflusssphäre der USA erklärt. Ursprünglich als Abwehr europäischer Kolonialmächte verkauft, entwickelte sich daraus im Laufe der Jahrzehnte eine politische Lizenz zur Intervention. Dies wurde schnell durch Europa aus den verschiedensten Gründen akzeptiert, sei es Machtasymmetrie, die Nachkriegsordnung sowie ökonomische Interessen.

Was folgte, war eine lange Serie militärischer, geheimdienstlicher und wirtschaftlicher Eingriffe in Mittel- und Südamerika. Fast immer begründet mit Stabilität, Ordnung, Anti-Kommunismus oder später Anti-Drogen-Politik. Die Folgen waren nahezu ausnahmslos verheerend für die Menschen:

- In Guatemala führte der von den USA unterstützte Sturz der gewählten Regierung 1954 zu jahrzehntelangem Bürgerkrieg, Massakern an der indigenen Bevölkerung und über 200.000 Toten.

- In Chile mündete die Unterstützung des Militärputsches von 1973 in eine brutale Diktatur, in den Tod des rechtmäßig gewählten Präsidenten, systematische Folter, tausendfache Morde und ein bis heute traumatisiertes Land.

- In Nicaragua eskalierte der amerikanische Stellvertreterkrieg der 1980er Jahre einen bestehenden Konflikt zu einem langjährigen Albtraum aus Guerillakrieg, Terror gegen Zivilisten und wirtschaftlicher Zerstörung.

- In Kuba führten Invasion, Blockade und jahrzehntelanger Druck nicht zu Demokratie, sondern zu Verhärtung, Isolation, der Zementierung des kommunistischen Regimes sowie einer autoritären Dauerkrise.

Jedes einzelne Mal lautete das Versprechen: Ordnung, Stabilität, Freiheit. Jedes einzelne Mal folgten: Gewalt, Radikalisierung, Staatszerfall oder autoritäre Regime.

Venezuela reiht sich historisch exakt in dieses Muster ein. Das Muster ließe sich auch auf jedes einzelne Non-UN-Engagement der USA nach dem zweiten Weltkrieg fortführen.

Venezuela war kein Ausrutscher

Was Anfang Januar 2026 in Venezuela passiert ist, war kein Betriebsunfall amerikanischer Außenpolitik. Es war ein bewusst gesetztes Signal. Mit der offenen militärischen Operation gegen Venezuela, der Festnahme des amtierenden Präsidenten und der anschließenden Ankündigung, das Land vorübergehend selbst zu „führen“, hat die US-Regierung unter Donald Trump eine Schwelle überschritten, die lange als tabu galt.

Nicht, weil Machtpolitik neu wäre. Sondern weil sie wieder unverblümt, offen und ohne multilaterale Rückbindung betrieben wird.

In dieser Logik wäre Venezuela kein Einzelfall, sondern ein Testlauf – auch mit Blick auf Grönland.

Der eigentliche Schaden liegt nicht in Caracas

Venezuela ist ein Schauplatz, nicht das Hauptproblem. Der eigentliche Schaden entsteht global. Denn mit dieser Intervention wird ein Präzedenzfall geschaffen, der weit über Lateinamerika hinausreicht.

Wenn eine Großmacht einen Regimewechsel militärisch erzwingt – ohne UN-Mandat, ohne akute Selbstverteidigung, ohne parlamentarische Kontrolle durch den eigenen Kongress – dann verliert das Konzept einer regelbasierten internationalen Ordnung seinen letzten Rest an Glaubwürdigkeit.

Russland und China müssen diesen Schritt nicht einmal gutheißen. Es reicht, dass sie ihn zitieren können. Und das werden sie tun.

Der rote Teppich für Moskau und Peking

Die westliche Argumentation gegenüber Russland im Ukraine-Krieg und gegenüber China im Taiwan-Konflikt beruhte bislang auf einem moralischen Übergewicht: Völkerrecht, Souveränität, territoriale Integrität.

Mit Venezuela wird diese Argumentation massiv beschädigt. Wer Regeln bricht, um sie zu verteidigen, verteidigt sie am Ende nicht mehr. Er ersetzt Moral, Ethik und diplomatische Gepflogenheit durch reine imperiale Macht.

Öffentliche Proteste aus Moskau und Peking sind diplomatische Pflichtübungen mit einem innerlichen Lächeln. Strategisch betrachtet ist der Nutzen offensichtlich: Unser aller Maßstab an dem wir uns messen (wollten) ist gefallen.

Europa: assoziiert, abhängig, handlungsarm

Europa steht in dieser Situation besonders unglücklich da. Politisch wird es keine geschlossene, klare Verurteilung im Gegensatz zum Ukraine-Krieg geben. Zu eng sind die sicherheitspolitischen, militärischen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten von den USA.

Das Ergebnis ist das altbekannte Muster: Besorgnisformeln, Appelle zur Zurückhaltung, gleichzeitiges Stillhalten.

Dies führt zu der paradoxen Situation, dass die eigentlichen westlichen Verfechter demokratischer und diplomatischer Spielregeln stillhalten und die expansionistischen neokolonialen Autokratien wie China und Russland protestieren. Damit wird ein doppelter Maßstab zementiert, der nicht global vermittelbar ist und der Europas eigene Glaubwürdigkeit untergräbt.

Trump und die Beschleunigung der Exekutive

Die Geschwindigkeit, mit der diese Eskalation umgesetzt wurde, ist kein Zufall. Trump nutzt seine Rolle als Oberbefehlshaber der Streitkräfte maximal aus und umgeht bewusst den Kongress. Eine bewusst eingebaute Lücke im amerikanischen demokratischen System, die ursprünglich zum Erhalt von Handlungsfähigkeit im Falle eines nuklearen Krieges konstruiert war, in der Praxis jedoch den Präsidenten großen Spielraum gibt.

Fakten schaffen, Debatten nachziehen, Legitimität postfaktisch behaupten. Dieses Muster ist politisch effektiv und institutionell brandgefährlich. Denn jede Wiederholung senkt die Hemmschwelle weiter.

Von Venezuela zu Grönland: Die Logik ist dieselbe

Die entscheidende Frage lautet nicht, ob morgen amerikanische Truppen in Grönland landen. Die Frage ist, ob strategische Interessen künftig grundsätzlich als ausreichende Begründung für außergewöhnliche Maßnahmen gelten.

Venezuela zeigt: Wenn Interessen als existenziell definiert werden, tritt das Recht in den Hintergrund. Diese Logik lässt sich geografisch beliebig übertragen.

Warum diese Interventionen immer scheitern

So unterschiedlich die historischen Fälle erscheinen mögen – von Guatemala, Chile, Nicaragua, Kuba, nun Venezuela – sie folgen einem immer wiederkehrenden Muster. Militärische Interventionen können Regierungen stürzen, aber sie können keine tragfähigen Gesellschaften bauen.

Sie scheitern nicht trotz ihrer Macht, sondern wegen ihr. Denn militärische Interventionen zerstören letztendlich genau jene innere Legitimation, die sie vorgeben herstellen zu wollen.

- Erstens wird Macht mit Ordnung verwechselt. Militärische Kontrolle erzeugt kurzfristige Totenstille, oft eine trügerische Ruhe nach dem Schock, jedoch keinerlei politische Legitimität. Legitimität entsteht aus innerer Akzeptanz, nicht aus äußerem Zwang.

- Zweitens wird Elitenwechsel mit Systemwandel gleichgesetzt. Der Austausch einer Führung, sei es durch einen Putsch oder eine Intervention, verändert keine sozialen, ökonomischen oder institutionellen Grundprobleme. Im Gegenteil: Er delegitimiert die politische Ordnung weiter, weil er innere politische Prozesse durch äußeren Zwang ersetzt.

- Drittens unterschätzen externe Akteure systematisch die Resilienz lokaler Konflikte. Was als gezielte Operation mit einem überschaubaren Einsatzzeitraum beginnt, endet oft in langjährigen generationenübergreifenden asymmetrischen Konflikten, Guerillakriegen, Staatszerfall und fördert nicht selten auch Terrorismus, bis hin zum internationalen.

Der häufigste Fehler ist dabei nicht das Scheitern der Intervention sondern die zeitliche Asymmetrie, ihre zu frühe Erfolgserklärung. Diese Dynamik ist historisch gut belegt und sie ist der Grund, warum militärisch erfolgreiche Interventionen politisch fast immer scheitern.

Die juristische Verschiebung: Von territorialem Recht zu extraterritorialem Anspruch

Historisch endete staatliche Jurisdiktion an den eigenen Grenzen. Dieses Prinzip war ein zentrales Fundament der internationalen Ordnung nach dem Zweiten Weltkrieg: Souveräne Staaten, begrenzte Zuständigkeiten, klare Trennlinien zwischen innerer und äußerer Macht.

Genau dieses Fundament wird seit einigen Jahren systematisch ausgehöhlt, der Einsatz in Venezuela markiert "nur" einen neuen Kulminationspunkt. Denn hier wird ein militärischer Eingriff nicht als Krieg, sondern als polizeilicher Akt umgedeutet. Ein gezielter, begrenzter Einsatz wird sprachlich zum „Law-Enforcement“-Vorgang erklärt.

Dieses Narrativ ist nicht neu. Auch im Ukraine-Krieg wird mit Begriffen gearbeitet, die militärische Gewalt semantisch entgrenzen oder normalisieren. Der entscheidende Punkt ist nicht die jeweilige Rechtfertigung, sondern die Verschiebung selbst: Krieg wird zu Ordnungspolitik, militärische Gewalt zu exekutiver Maßnahme.

Noch gravierender ist jedoch die juristische Logik, die sich parallel im digitalen Raum etabliert hat:

Was in Caracas mit Soldaten passiert, passiert in den Rechenzentren per gerichtlicher Vorladung oder Präsidialdekret.

Beides ignoriert nationale Grenzen unter dem Vorwand der eigenen Rechtsdurchsetzung.

Der globale Rechtsanspruch amerikanischer Digitalmacht

Die Vereinigten Staaten beanspruchen heute faktisch Zugriff auf digitale Unternehmen, Daten und Infrastrukturen, sobald ein rechtlicher oder organisatorischer Anknüpfungspunkt zum US-Rechtsraum besteht. Eine Niederlassung, eine Holding-Struktur, eine Börsennotierung – oft genügt bereits eine minimale Präsenz.

Damit wird Jurisdiktion nicht mehr territorial, sondern funktional definiert. Wer Teil des amerikanischen Digitalökosystems ist, unterliegt amerikanischem Recht – unabhängig davon, wo Daten liegen oder welche Staatsangehörigkeit die Betroffenen haben.

Das ist keine technische Feinheit, sondern eine machtpolitische Setzung. Sie folgt einer kolonial-imperialen Logik: Der Raum der eigenen Ordnung wird dort gezogen, wo wirtschaftliche oder technologische Kontrolle möglich ist.

Diese Entwicklung steht in offenem Widerspruch zu dem internationalen Rechtsverständnis, das nach 1945 aufgebaut wurde. Damals ging es um Begrenzung von Macht, um Souveränität, um die Lehre aus imperialer Expansion. Heute erleben wir die Abkehr davon, jedoch nicht durch offene Annexion, sondern durch juristische Reichweitenverlängerung wie wir 2025 bereits mehrfach erleben mussten.

Der blinde Fleck: Digitale Macht

Der vielleicht größte Fehler in der europäischen Debatte ist nicht fehlende Analyse, sondern der falsche Fokus. Macht wird noch immer primär militärisch gedacht.

Im späten 20. Jahrhundert maß man Macht vor allem in wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit, daran zerbrach der Ostblock. Im 21. Jahrhundert jedoch liegt ein erheblicher Teil strategischer Macht in digitalen Infrastrukturen.

- Cloud-Plattformen

- Identitätsdienste

- Kommunikationssysteme

- Sicherheitsupdates

Ein essentieller Teil der europäischen Verwaltung, Wirtschaft und kritischen Infrastruktur hängt heute an US-dominierten Diensten und Rechtsräumen.

Militärische Macht ist sichtbar. Digitale Macht ist es nicht. Panzer provozieren Proteste, Plattformentscheidungen wirken administrativ. Genau deshalb bleiben sie oft politisch unangefochten.

Was militärisch demonstriert wurde, ist digital längst möglich: Druck ohne Panzer, Zwang ohne Blockade, Kontrolle ohne formelle Sanktion. Gerade weil diese Macht leise wirkt, ist sie strategisch so wirksam. Trump macht diese Realität nicht erst wahr, er macht diese Fakten nur unübersehbar. Seien wir ihm dankbar dafür.

Militärische Macht und digitale Macht folgen derselben Logik

Was Venezuela militärisch zeigt, lässt sich funktional eins zu eins auf den digitalen Raum übertragen. Kontrolle entsteht dort nicht durch Panzer, sondern durch Zugriff.

Wer die Infrastruktur kontrolliert, kontrolliert die Eskalationsdominanz. Wer Identitäten, Plattformen, Kommunikationswege und Sicherheitsmechanismen betreibt, kann priorisieren, verzögern, sperren oder entziehen, auch "sanft" und ohne formale Gewaltanwendung.

Digitale Abhängigkeit wirkt deshalb leiser, aber nachhaltiger als militärische Drohung. Sie ist dauerhaft, alltäglich und schwer politisierbar.

Digitale Souveränität ist keine Ideologie

Nach Venezuela ist digitale Souveränität kein idealistisches Open-Source-Narrativ mehr. Sie ist eine nüchterne Frage von Resilienz und Handlungsfähigkeit.

Wer seine digitalen Lebensadern vollständig auslagert, akzeptiert implizit, dass politische Abweichung Kosten haben kann. Nicht irgendwann, sondern genau dann, wenn es unbequem wird.

Europas Optionen oder die Kosten des Nichtstuns

Europa steht nicht vor der Wahl zwischen Autarkie und Abhängigkeit. Diese Entscheidung ist längst gefallen, leider zugunsten der Abhängigkeit. Die eigentliche Frage lautet nicht mehr, ob wir abhängig sind, sondern ob wir diese Abhängigkeit weiterhin verdrängen oder beginnen, sie bewusst zu begrenzen und gegensteuern.

Dabei ist der Staat ein zentraler Akteur, aber eben nicht der einzige. Ja, Regierungen setzen Rahmenbedingungen, vergeben öffentliche Aufträge, definieren Beschaffungsrichtlinien und regulieren Märkte. Ohne staatliches Handeln wird es keine europäische digitale Souveränität geben. Aber ebenso wahr ist: Kein Staat kann Souveränität verordnen, wenn Gesellschaft, Wirtschaft und Individuen sie nicht mittragen.

Digitale Souveränität bedeutet nicht, alles selbst zu bauen oder sich technologisch abzuschotten. Sie bedeutet, kritische Abhängigkeiten zu erkennen, Alternativen offen zu halten, zu fördern und Machtkonzentrationen bewusst aktiv zu begrenzen. Das ist eine strategische Entscheidung – keine technische.

Damit rückt Verantwortung auf eine Ebene, die lange ausgeblendet wurde:

- Bürgerinnen und Bürger, die Bequemlichkeit über Mündigkeit stellen.

- Verbraucher, die Kosten, Komfort und Ökosystembindung höher gewichten als Kontrolle und Transparenz.

- Unternehmer und Manager, die Shareholder Value, Effizienz und kurzfristige Rendite als oberste Maxime behandeln, selbst dann, wenn dadurch strukturelle Abhängigkeiten zementiert werden.

All das ist nur zu menschlich, rational und ökonomisch erklärbar. Aber es ist nicht neutral. Jede dieser Entscheidungen, jeder ausgegebene Euro trägt dazu bei, welchen Akteuren wir Macht über digitale Infrastrukturen, Daten und Kommunikationsräume proaktiv geben.

Gerade deshalb braucht es eine Neubewertung dessen, was wir bislang als selbstverständlich betrachtet haben. Integrität, ethische Verantwortung und souveräne (gern auch europäisch oder national verankerte) IT-Ökosysteme müssen wieder als legitime strategische Ziele gelten. Nicht als Protektionismus, sondern als Selbstschutz.

Man kann das polemisch als "IT-Nationalismus" bezeichnen. Sachlich betrachtet ist es nichts anderes als die Einsicht, dass technologische Abhängigkeit politische Abhängigkeit nach sich zieht.

Ein Appell an die Branche

Dieser Appell richtet sich ausdrücklich auch an jene, die ihr Geld mit US‑Big‑Tech‑Ökosystemen verdienen. An Systemintegratoren, Berater, Entwickler, Vertriebler und Manager. Niemand wird moralisch verurteilt, sie machen das was sie am Besten können, weil sie nie etwas Anderes taten. Aber jeder ist aufgefordert, den eigenen Kompass zu überprüfen.

Geschäftsmodelle sind nicht naturgegeben. Sie sind gestaltbar. Und sie tragen Verantwortung. Für uns alle.

Der Preis des Nichtstuns ist absehbar: politische Erpressbarkeit, eingeschränkte Handlungsfähigkeit und der Verlust strategischer Autonomie, nicht als plötzliche Katastrophe, sondern als schleichender Normalzustand. Wir sehen das heute schon im Konsumenten-Bereich. Dienste wie Twitter, Temu, Instagram, TikTok, AliExpress, WhatsApp, sie gelten als "normal", "gesetzt" und "unverzichtbar".

Das Ende der Illusion

Venezuela markiert das Ende einer bequemen westlichen Illusion: dass Machtpolitik zwar existiert, aber stets durch Regeln gezähmt wird.

Diese Illusion ist vorbei. Die Frage ist nicht mehr, ob digitale Souveränität notwendig ist, sondern wie schnell Europa bereit ist, den Preis für Abhängigkeit zu erkennen und ja, wir müssen ihn zahlen. Sei es durch verharren oder durch ein Abschütteln von bestehendem Opportunismus und Bequemlichkeiten.

Nicht aus Anti-Amerikanismus. Sondern aus reiner Selbstachtung. Denn wir können dies. Gemeinsam.

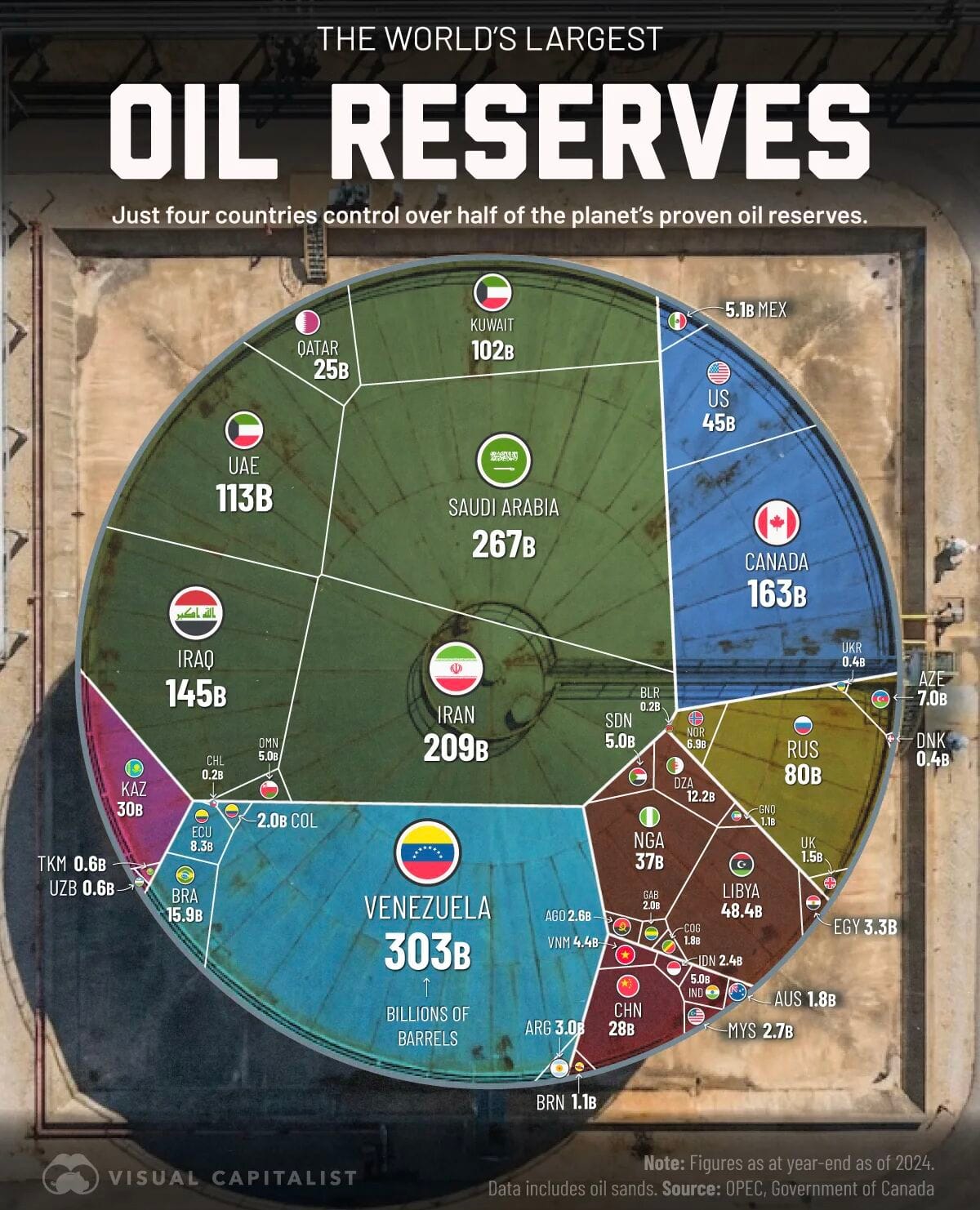

Nachtrag: Die Emotionen kochen speziell in den sozialen Medien hoch. Man argumentiert pro Völkerrecht, pro Humanismus, rechts, links, libertär, autoritär. Das alles ist falsch. Ich habe ein schönes Bild gefunden, welches recht erhellend ist und die Hauptintention dieses Abenteuers eindeutig darstellt. Venezuela hat doppelt so viele Ölreserven wie die USA. Mehr muss man nicht wissen.

Nachtrag 2 vom 08.01.2026: