Freiheit beginnt auf der Kommandozeile

Es gibt diesen Satz, den ich in den letzten Monaten immer wieder gehört habe:

„Das mit der digitalen Souveränität ist ja wichtig – aber im Alltag ist das doch gar nicht praktikabel. Warum machst Du das alles denn? Du schadest Dir selber, sei doch Realist.“

Man muss nur den Mut haben, die Bequemlichkeit einmal konsequent zu deinstallieren.

Ich habe in den vergangenen Monaten mein komplettes Setup auf Linux umgestellt. Nicht als symbolische Geste, sondern als bewusste Entscheidung: weg von proprietären Ökosystemen, hin zu einem Umfeld, das mir die Kontrolle über meine eigene Infrastruktur zurückgibt.

Und ja, ich meine wirklich alles:

Vom Desktop über das Notebook bis hin zu meinem Heim-Server mit Proxmox und ZFS („Digitale Souveränität im Keller“). Kein halber Schritt, kein Testlauf in der VM, sondern ein echter Umzug mit allen Konsequenzen.

Warum dieser Schritt?

Weil digitale Souveränität nicht im Vortragssaal entsteht, sondern auf der Kommandozeile.

Sie ist kein theoretisches Konzept, das man in Whitepapers abheftet, sondern eine praktische Entscheidung im Alltag: für Transparenz, Kontrolle, Selbstbestimmung – und gegen blinde Abhängigkeit aber auch gegen die bequeme Lösung.

Die Hyperscaler haben uns in den letzten Jahren etwas Entscheidendes abgewöhnt: das Denken in eigenen Systemen. Alles ist „as-a-Service“, alles „managed“, alles „smart“. Doch wer nichts mehr versteht, weil er nichts mehr anfassen darf, der ist nicht digital souverän – der ist digital unmündig, ein Kunde, ein Consumer im schlechtesten Sinne des Wortes.

Linux zwingt einen, Verantwortung zu übernehmen. Es erklärt dir nicht alles, aber es lässt dich alles sehen. Wenn etwas nicht funktioniert, ist das keine Katastrophe, sondern eine Einladung, zu verstehen, warum.

Windows, die Cloud und der sanfte Zwang

Microsoft liefert seit Jahren ein Lehrbuchbeispiel dafür, wie man herstellergetriebene Abhängigkeit zur Norm erklärt.

Was als Desktop-Betriebssystem begann, wird schleichend zum Frontend eines Cloud-Accounts für Azure Services. Schritt für Schritt. Mit einer Online-Aktivierung bei Windows 95, über Telemetriedaten zu besseren User-Experience bis zur Aufgabe über Hoheit von ganzen Workloads in die Cloud.

Ohne Microsoft-Login läuft kaum noch etwas – von der Einrichtung über den App-Store bis zur Lizenzverwaltung. Und wenn nur mit Community-Patches. Und selbst diese kleinen Auswege werden seitens des Herstellers mit aller Macht unter dem Mantel der User Experience und der Sicherheit bekämpft.

Selbst wer nur lokal arbeiten will, muss sich rechtfertigen, warum er keine Cloud-Synchronisation möchte.

Das ist kein Komfort, das ist Kontrolle mit hübscher bunter Benutzeroberfläche.

Linux dagegen fragt nicht nach meinem Account, nicht nach meiner Cloud, nicht nach meinem „Consent to personalize my experience“. Es fragt nur:

„Was willst du tun?“

Und das ist, in Zeiten digitaler Entmündigung, fast schon revolutionär.

Der Weg ist das System

Natürlich: Es ist nicht immer bequem.

Manches wirkt roh, manches ungeschliffen, eine steinige Straße.

Aber genau das ist das Schöne daran.

Wenn ein System dich nicht permanent um Erlaubnis fragt, sondern dir zutraut, selbst zu wissen, was du tust – dann fühlt sich das an wie Freiheit.

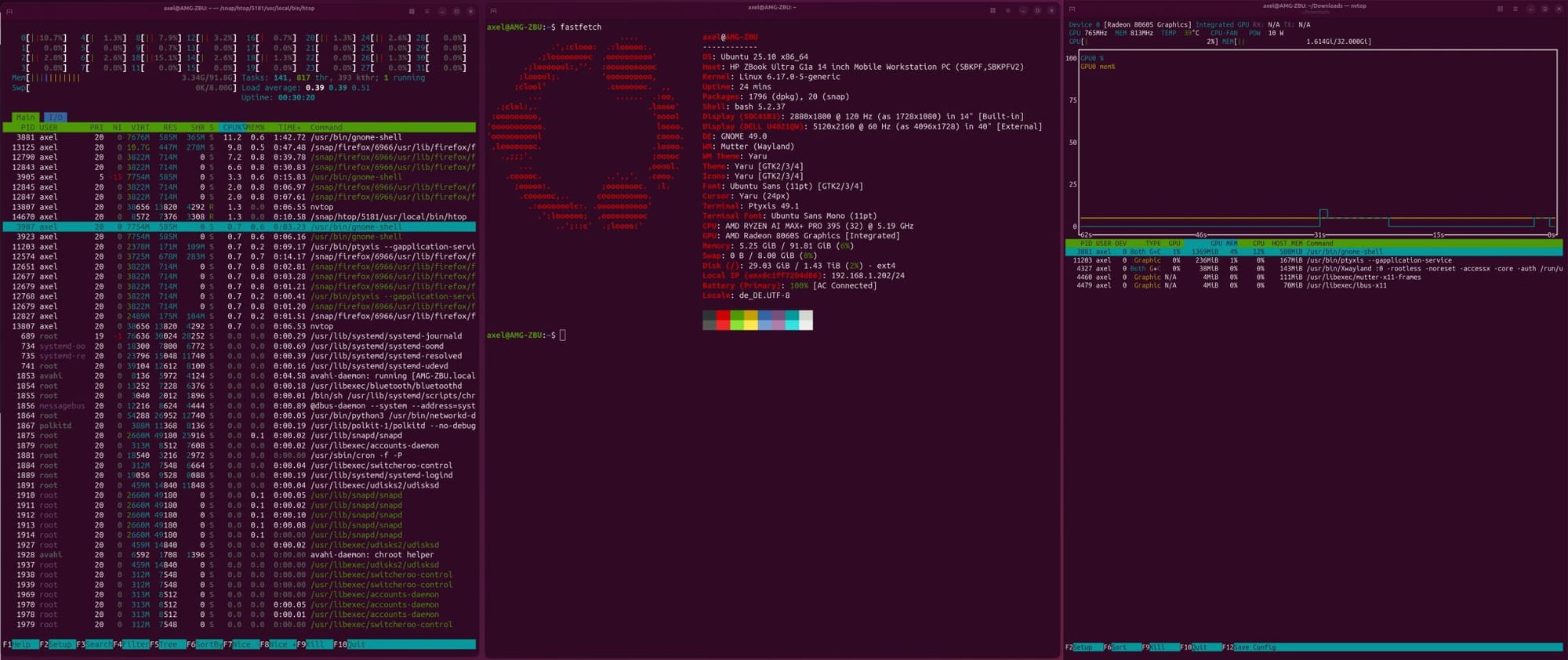

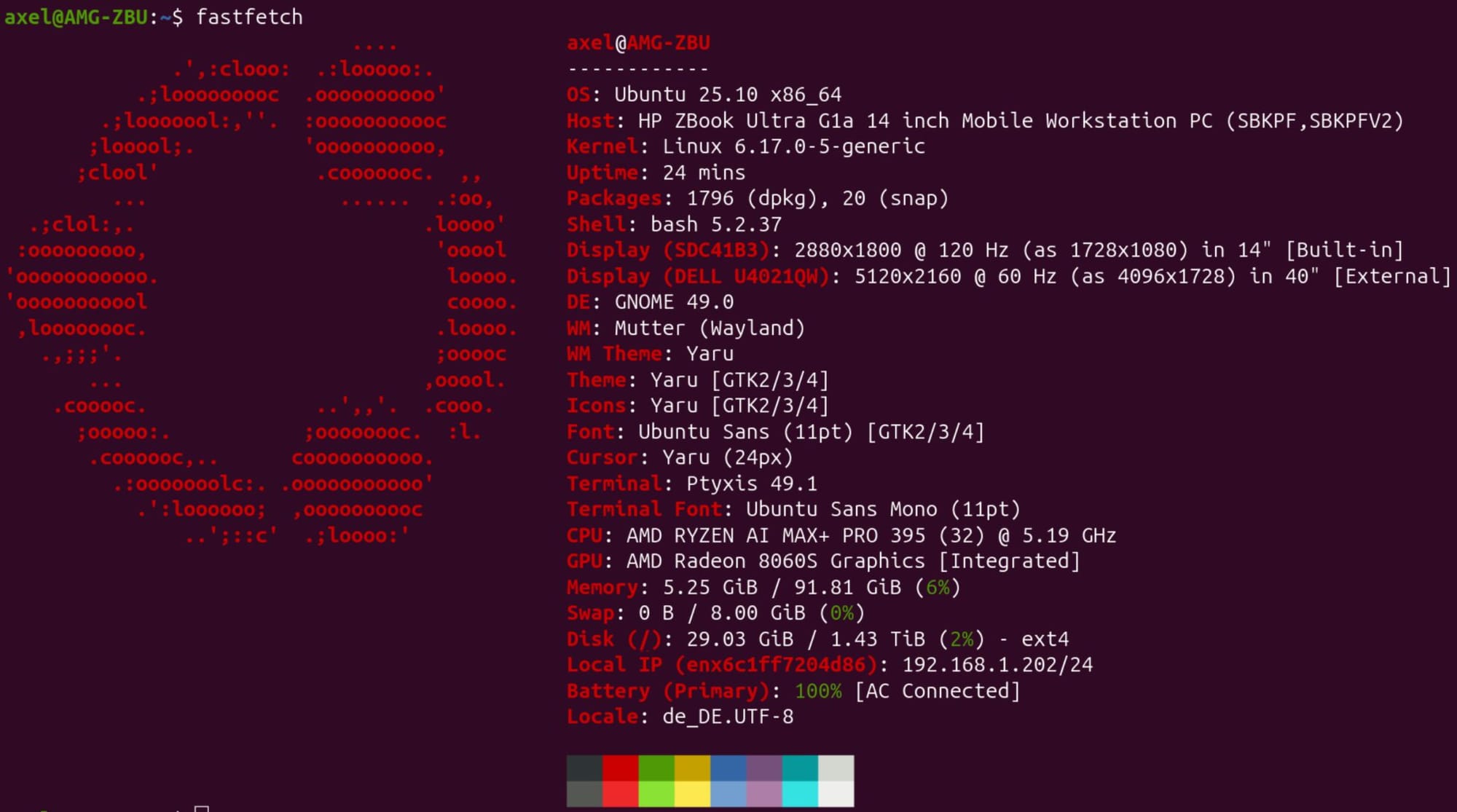

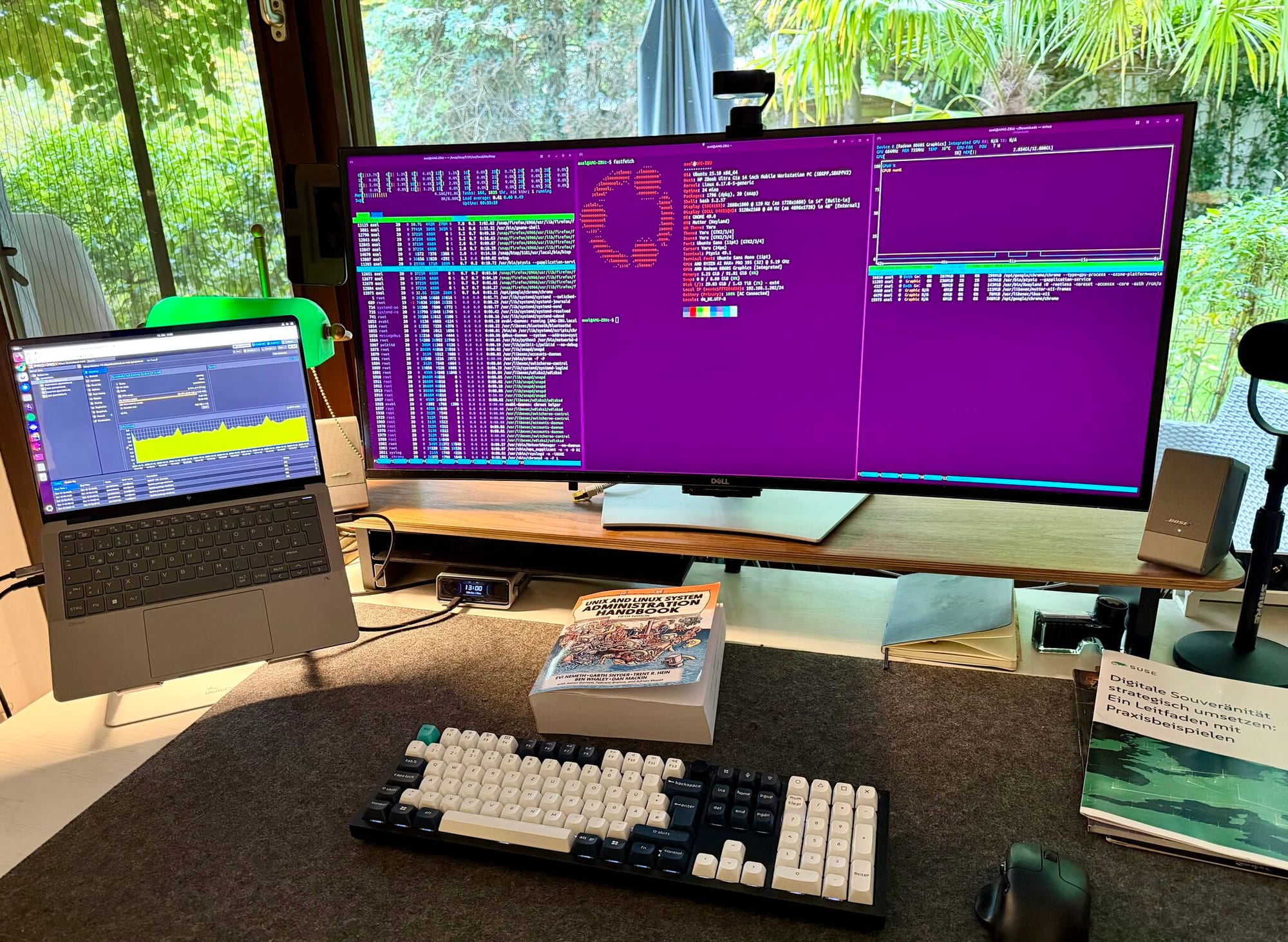

Mein aktueller Arbeitsplatz läuft auf Ubuntu 25.10 „Questing Quokka“.

Ein System, das mich weder bevormundet noch überwacht. Es läuft auf meinem HP ZBook Ultra mit einem AMD Ryzen AI 395 – und tut genau das, was ich ihm sage. Nicht mehr, nicht weniger.

Dazu kommt mein heimischer Server: Proxmox + ZFS, die physische Basis meiner digitalen Selbstbestimmung. Hier liegen meine Daten, meine Container, meine Backups. Keine Cloud-Abhängigkeit, kein fremder Admin, der jederzeit Zugriff haben könnte. Keine Subscription die eine Funktionszeit mit Abo-Ablauf bestimmt. Nur Verantwortung – meine eigene.

Kein Fan-Move. Eine Haltung.

Oft wird Open Source romantisiert – als idealistische Nische, betrieben von Nerds mit zu viel Freizeit.

Tatsächlich ist sie heute die realistischste Form technologischer Selbstbehauptung und Selbstverteidigung.

Open Source bedeutet nicht, dass alles perfekt oder kostenlos ist. Es bedeutet, dass man hinschauen darf. Dass man nachvollziehen kann, warum etwas funktioniert – und wie. Dass man es verändern, verbessern, reparieren kann.

Diese Transparenz ist das Fundament jeder digitalen Demokratie.

Denn wer nur konsumiert, was andere diktieren, der verliert nicht nur technische, sondern auch gesellschaftliche Kontrolle.

Deshalb ist der Wechsel zu Linux für mich kein nostalgischer Rückzug in die Hacker-Romantik, sondern ein Schritt nach vorne. Ein Statement gegen die Monokulturen der Plattform-Ökonomien, die uns einreden wollen, Wahlfreiheit sei ineffizient. Ein Weg zum Lernen. Zum besser werden.

Rückgrat ist kein Plugin

Wer über die digitale Souveränität spricht, muss auch über seine persönliche sprechen.

Über Haltung.

Es ist leicht, über Unabhängigkeit zu reden, solange sie keine Konsequenzen hat.

Aber was, wenn sie unbequem wird?

Wenn man in sozialen Netzwerken plötzlich derjenige ist, der „nicht einfach Teams nutzt“? Oder der von klassischen Foren-Trollen attackiert wird?

Wenn man in einer Branche arbeitet, in der Microsoft-Partnerschaften die Währung sind – und man trotzdem sagt: „Ich sehe das anders.“

Dann entscheidet sich, ob man wirklich meint, was man sagt.

Rückgrat und Haltung sind nicht bezahlbar. Oder sollten es zumindest nicht sein.

Ich habe dazu einmal geschrieben: „Der Söldner folgt dem Geld, der Rebell folgt seiner Überzeugung.“

Das gilt nicht nur für Organisationen, sondern auch für jeden Einzelnen von uns.

Und was Unternehmen angeht?

„Cojones“, meine Freunde.

Die Identität eines Unternehmens entscheidet sich nicht im obersten Stock, sondern in der Integrität seiner Mitarbeiter.

Das Handwerk der Freiheit

Linux zu nutzen, heißt, sich wieder mit der eigenen Maschine auseinanderzusetzen.

Mit Bootloadern, Dateisystemen, Prozessen, Diensten.

Es ist das digitale Äquivalent dazu, ein altes Handwerk zu lernen – eins, das uns über Jahrzehnte abtrainiert wurde.

Wer einmal versteht, wie elegant ein sauber konfiguriertes Systemboot durchläuft oder wie ZFS Snapshots in Sekunden zurückspielt, erlebt Technik nicht als Blackbox, sondern als gestaltbare Materie.

Und das verändert auch die Haltung.

Ich ertappe mich oft dabei, wie ich Probleme nicht mehr mit „welches Tool muss ich kaufen um das zu lösen?“ angehe, sondern mit „wie würde ich das lösen?“.

Freiheit als tägliche Übung

Digitale Souveränität ist keine Checkbox in einer EU-Fördermatrix. Sie ist ein täglicher Lernprozess.

Sie bedeutet, Verantwortung zu übernehmen – für die eigene Infrastruktur, für den eigenen Code, für die eigenen Daten.

Natürlich kann nicht jeder sofort umsteigen. Aber jeder kann anfangen: ein altes Notebook mit Linux bespielen, eine VM aufsetzen, einen Server selbst administrieren. Es geht nicht um Dogmatismus, sondern um Bewusstsein.

Denn wer nie die Kommandozeile gesehen hat, weiß nicht, wie Freiheit aussieht.

Fazit

Linux ist kein Produkt, das dich an die Hand nimmt. Es ist ein Werkzeug, das dich ernst nimmt.

Und genau deshalb passt es perfekt in eine Zeit, in der Technologie immer stärker zur Machtfrage wird.

Wenn wir digitale Selbstbestimmung, digitale Freiheit wirklich wollen, müssen wir sie nicht fordern, sondern installieren.

Mit Herz, mit Hirn – und manchmal mit einem schlichten Befehl:

sudo apt install freedom