IMHO – Warum mir Google sympathischer ist als Microsoft

Gestern „sprang“ mich eine Kollegin an. Das klassische Fangirl, eine Plattformerin.

Jung, motiviert, sehr kompetent und überschäumend vor Energie und Technologie-Begeisterung. CoPilot vorn, Fabric hinten.

Wie ich denn so irrational gegen Microsoft eingestellt sein könne?

Bei all dem Guten, das Microsoft der IT-Welt gebracht habe.

Und überhaupt: Bei Google sei ich ja auch nicht kritisch genug! Dabei wisse doch jeder, dass die es nur auf unsere Daten abgesehen hätten.

Und AWS? Sei ja auch nicht besser. ..

Sie war da sehr emotional.

Und je hektischer sie argumentierte, je lauter sie wurde, desto leiser und nachdenklicher wurde ich. Das hatte ein bisschen was von dem berühmter "How dare you!"-Moment. Und so denken ja durchaus viele.

Hat sie da vielleicht einen fair point?

Zeit, zu reflektieren.

Zeit, den eigenen Bias zu hinterfragen.

Schließlich habe ich selbst vor fünfzehn Jahren ein paar Jahre bei Microsoft verbracht.

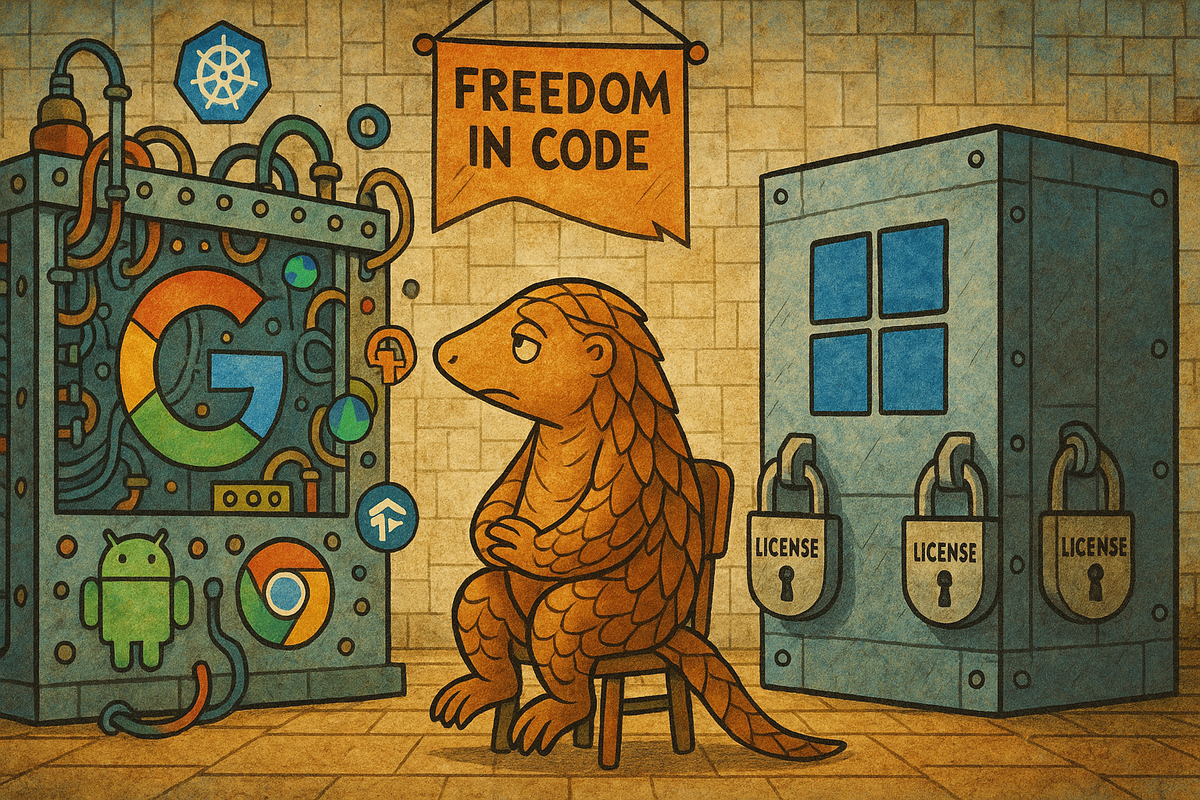

Microsoft war immer die Firma, die Kontrolle mochte.

Nicht Innovation, nicht Schönheit, nicht Offenheit, sondern Kontrolle.

Die Lizenz, das Abo, der Tenant, die Daten, das Partnerprogramm: alles fein austariert darauf, wer wem gehört.

Microsoft denkt in Ownership. Owenership an Usern, an Kunden, an Partnern.

Google dagegen denkt hier zumindest in Teilen in Access.

Das ist der entscheidende Unterschied.

Bei Microsoft kaufe ich mich ein.

Bei Google logge ich mich ein.

Das klingt banal, ist aber ein fundamentaler Unterschied im Selbstverständnis.

Google will, dass du drin bleibst, weil es dich versteht.

Microsoft will, dass du zahlst, weil es dich verwaltet.

Und ja, natürlich: Google ist der klassische Datenkrake.

Zumindest hat man Google immer so genannt.

Aber: Google geht offen damit um.

Wir bekommen einen großen Haufen kostenfreier Services – von Mail über Maps bis zu Gemini und vielem mehr.

Dass diese Daten vollumfänglich ausgewertet werden und ich die Dienste dafür nutzen darf, ohne dass Geld im Gegenzug fließt, finde ich absolut legitim.

Ich weiß, dass ich als kostenloser Nutzer ein Tester für die kommerziellen Dienste bin – fein. Dem geschenkten Gaul, oder wie man doch so schön sagt.

Ich selbst bin übrigens seit Jahren zufriedener Nutzer von Google Workspace auf einem meiner Accounts.

Und dort greift die Garantie, dass meine Daten nicht für Werbung, A.I.-Training oder andere Zwecke genutzt werden.

Auch Google hat ein Werbemodell, das nicht gerade nach digitaler Askese riecht.

Der springende Punkt ist jedoch: Google ist in seiner "Sünde" wenigstens ehrlich. Sie verkaufen und nutzen Daten, nicht Dogmen.

Sie geben dir Tools, APIs, Plattformen, mit denen du tatsächlich bauen kannst.

Und sie geben Entwicklern mehr Raum, etwas Eigenes daraus zu machen.

Microsoft dagegen nennt es „Partner-Ökosystem“ und meint in Wahrheit ein Subunternehmernetzwerk für die eigene Vertriebsmaschine.

Google hat (noch) diesen Ingenieursgeist.

Da sitzen Leute, die Dinge entwickeln, weil sie technisch möglich und interessant sind, nicht, weil der nächste Quartalsbericht es verlangt.

Google hat mit Android, Kubernetes, TensorFlow, Chromium und jetzt wieder mit Workspace-Alternativen faktisch mehr Open Source in die Welt gebracht als Microsoft je freiwillig getan hätte. Damit kriegen sie mich natürlich 😄

Natürlich hat auch Google seine Schattenseiten.

Niemand stellt Dienste so gerne ein wie sie.

Das „Google Graveyard“ ist legendär. Eine Art digitaler Friedhof guter Ideen, die kein Geschäftsmodell fanden.

Aber: In fast allen Fällen handelt es sich um kostenlose Consumer-Dienste. Experimente, die nie für Verlässlichkeit gedacht waren.

Im professionellen Bereich wie etwa bei Google Workspace, Cloud, BigQuery oder Vertex AI zeigt sich dagegen ein bemerkenswerter Pragmatismus.

Google zieht dort selten den Stecker, weil es genau weiß, dass Vertrauen Teil des Business-Modells ist.

Kurz gesagt: Google spielt mit Ideen. Microsoft spielt mit Besitz.

Und ja, Microsoft hat GitHub. Aber GitHub ist eben das: gekauft, nicht gebaut.

Google baut. Microsoft kauft.

Kaufen statt bauen. Die Kunst der kontrollierten Innovation.

Microsoft war nie ein Bastler. Microsoft war schon immer ein Sammler.

Nicht der, der Dinge erfindet, sondern der, der sie kauft, wenn sie zu erfolgreich werden, um sie zu ignorieren. Und das Muster zieht sich durch vier Jahrzehnte Unternehmensgeschichte. Schauen wir uns das mal im Detail an.

PowerPoint. Die Mutter aller Zukäufe.

1987 kaufte Microsoft die kleine Firma Forethought. Deren Produkt: PowerPoint. Ein Programm für Präsentationen, eigentlich entwickelt für den Mac. Heute schwer missbraucht für Dokumentationszwecke. Ganz früher sagte man Papier sei geduldig. Heute sagt man das selbe über Powerpoint-Slides.

Microsoft zahlte 14 Millionen Dollar und machte daraus einen Grundpfeiler von „Microsoft Office“.

Damit begann, was man später „strategische Produktintegration“ nennen würde – oder einfacher: Kauf dir, was du brauchst.

Visio. Diagramme vom Gebrauchtmarkt.

2000 dann der nächste Klassiker: Visio.

Ein mächtiges Tool für technische Diagramme, sehr beliebt, aber eigenständig.

Microsoft übernimmt, schiebt ein blaues Logo drauf, und plötzlich gehört Diagrammkompetenz zur „Microsoft DNA“. Spoiler: Wie so vieles war sie nie dort geboren. Und inzwischen auch schon kein Prio 1-Produkt mehr.

Hotmail. Die Cloud, bevor sie Cloud hieß.

Noch vor Gmail und Outlook.com stand Hotmail. Erinnert ihr euch noch? Das war zu der Zeit als es in jeder Zeitschrift CD's mit MSN- und Compuserve-Software gab. Ursprünglich unabhängig, 1997 für rund 400 Millionen Dollar übernommen.

So begann Microsofts erkaufter Weg in die „Cloud“ als man sie noch „MSN“ nannte. Aus Eigenentwicklung? Keine Spur. Aus strategische Akquise? Ganz sicher.

Great Plains & Navision. ERP per Einkauf.

Um 2000 herum wollte Microsoft unbedingt ins ERP-Geschäft.

Lösung: Great Plains (USA) und Navision (Dänemark).

Kostenpunkt zusammen rund 2,5 Milliarden Dollar. Ergebnis: Microsoft Dynamics. Oder in anderen Worten: zwei gekaufte Seelen, ein neues Logo.

Skype. Wenn Kommunikation zu teuer zum Selberbauen ist.

2011 folgt Skype, für 8,5 Milliarden Dollar.

Ein Dienst, der längst weltweit bei einer riesigen Nutzerbasis etabliert war. Microsoft musste nur noch das Preisschild abreißen.

Technologisch war das kein „Breakthrough“. Es war schlicht ein Eintrittsticket in die Kommunikationswelt.

LinkedIn. Die soziale Komponente aus der Dose.

2016 dann das soziale Upgrade: LinkedIn, 26 Milliarden Dollar.

Nicht etwa, weil Microsoft plötzlich Menschen verbinden wollte. Sondern Daten.

Der Deal war ein Meilenstein: Zugriff auf den globalen Business-Graph, fein säuberlich monetarisierbar über Dynamics, Office und Azure.

GitHub. Kontrolle über den Code der Welt.

2018 folgt der Coup im Entwickleruniversum: GitHub, 7,5 Milliarden Dollar.

Offiziell „Commitment to Open Source“ mit Versprechen der Selbständigkeit.

Inoffiziell: Zugriff auf die größte Code-Datenbank des Planeten. Microsoft „liebt Linux“ – aber eben auf seinen eigenen Servern. Das Versprechen zerbrach dann Mitte 2025.

Nuance – Wenn Sprache zur Schnittstelle wird

2021 Nuance Communications, 19,7 Milliarden Dollar. Spracherkennung, KI, Healthcare. Ein klarer Move in Richtung „vertikaler Cloud“, aber wieder nicht aus eigener Küche. Sondern vom Spezialisten, gekauft, integriert, kontrolliert.

Activision Blizzard – Machtspiele der ganz großen Liga

2023 schließlich: Activision Blizzard für knackige 69 Milliarden Dollar.

Motiv: Content-Macht, Game Pass, IP-Sicherung.

Oder, wie man im Monopoly sagen würde: „Kauf dir einfach die Schlossallee.“

Googles Ansatz: Forschen, spielen – und manchmal kaufen

Natürlich ist auch Google kein gänzlich unbefleckter Open-Source-Engel.

Alphabet hat inzwischen über 200 Unternehmen übernommen, darunter DoubleClick als Spezialist für Online-Werbung, Nest für Heimautomatisierung, Waze für bessere Verkehrsdaten, YouTube kennen wir alle, und jüngst Wiz aus dem Security-Bereich für 32 Milliarden USD.

Google kauft also ebenfalls – aber der Unterschied liegt im Verhältnis von Zukauf zu Eigenentwicklung.

Während Microsoft häufig fertige Produkte übernimmt, um sie in sein Ökosystem einzuschmelzen, nutzt Google Akquisitionen eher als Katalysator für eigene Entwicklungen.

Die Suchmaschine Google Search, der Browser Chrome, das Framework Kubernetes, TensorFlow, BigQuery und sogar Android sind Beispiele für diese Mentalität:

„Wir übernehmen, um zu verbessern , nicht um zu besitzen.“

Das Resultat ist eine Kultur, die technische Neugier (und ein bisschen Spieltrieb) über Lizenzpolitik stellt.

Und genau das macht einen großen Teil der Sympathie aus.

Das lässt sich auch im Alltag beobachten:

Sprich einmal mit einem typischen Google Partner Account Manager und dann mit seinem Pendant bei Microsoft.

Der eine redet mit dir über Technologien.

Der andere über Lizenzen.

Und spätestens bei der ersten wirklich technischen Frage fällt er um. Er ist ja schließlich auch kein TAM (Technical Account Manager). Man sieht bei beiden aber eben einen unterschiedlichen Grad an Begeisterung für Technologie.

Open Source: Nehmen, geben, oder lizenzieren?

Beide Konzerne leben von Open Source. Aber sie tun es auf sehr unterschiedliche Weise.

Google ist auf Open Source gebaut.

Von Linux über Python, Go und Kubernetes bis hin zu den unzähligen Frameworks, die das Internet am Laufen halten. Googles Infrastruktur wäre ohne freie Software schlicht nicht denkbar.

Aber, und das ist entscheidend: Google gibt zurück.

Nicht aus Romantik, sondern aus Pragmatismus.

Kubernetes, TensorFlow, Chromium, Istio, gRPC, Bazel, Android Open Source Project, das sind alles Projekte, die die Branche geprägt haben.

Man kann Google vieles vorwerfen, aber nicht, dass es Open Source nur als Beute betrachtet.

Microsoft dagegen nutzt Open Source ebenfalls intensiv.

Ein Großteil von Azure basiert auf offenen Komponenten. Von Linux-basierten Hostsystemen über Container-Stacks bis hin zu Projekten wie PostgreSQL, Redis oder Kafka, die in Azure-Diensten eingebettet sind.

Doch während Google sich als Contributor versteht, agiert Microsoft meist als Distributor.

Es monetarisiert Open Source, statt sie wirklich zu fördern.

Man könnte sagen: Microsoft verhält sich gegenüber Open Source ein bisschen wie Nestlé gegenüber Wasser.

Es bedient sich einer frei zugänglichen Ressource, füllt sie in eigene Flaschen – und verkauft sie teuer weiter. Der Code läuft, aber die Kultur fehlt.

Man könnte sagen:

Google baut auf der Open Source Community auf, Microsoft baut sie ein.

Fazit: Der Unterschied zwischen Bauen und Sammeln

Microsoft baut selten Neues, aber es baut konsequent Besitz auf.

Seine größte Ingenieursleistung war vielleicht nie der Code, sondern das System, das aus Zukäufen Produkte und aus Produkten Ökosysteme macht.

Google dagegen (so sehr man es kritisieren kann) entwickelt: Android, Chrome, Kubernetes, TensorFlow, lässt jedoch die Welt daran teilhaben.

Microsoft übernimmt: PowerPoint, GitHub, LinkedIn, lässt die Welt dafür in jährlich steigenden Subscriptions zahlen.

Beide sind Plattformimperien.

Aber nur einer von beiden hat verstanden, dass Sympathie und Spaß an Technologie keine Licence Agreement brauchen.

Und trotzdem: Ein Wunsch bleibt

Wer lange genug mit Microsoft gearbeitet hat, weiß: Die Partnerschaft war einmal der Kern dieser Firma.

Das, was sie stark gemacht hat, war nicht die Cloud, sondern das Ökosystem. Menschen, Partner, die Lösungen bauten, nicht nur Lizenzen verkauften.

Doch in den letzten Jahren hat Microsoft das Leben seiner Partner systematisch erschwert.

Alte Benefits wie die Silber- und Gold-Kompetenzen, das Action Pack und die klassischen Incentive-Modelle sind verschwunden oder an neue Hürden geknüpft.

Mit der New Commerce Experience wurden Risiken und Bindungen an die Partner verlagert, Margen reduziert und Freiräume beschnitten.

Aus „Partner first“ wurde schleichend „Partner compliant“.

Mein Appell ist kein nostalgischer.

Ich wünsche mir kein Zurück in die Neunziger.

Aber ich wünsche mir, dass Microsoft wieder erkennt, was es einst groß gemacht hat:

Nicht das Monopol, sondern das Vertrauen. Nicht der Tenant, sondern das Teamwork.

Denn wahre digitale Souveränität entsteht nicht durch Open Source allein, sondern durch die Trennung von Code-Anbieter und Dienstleister, durch starke, lokale Hoster, Systemhäuser und Rechenzentrumsbetreiber, die Technologie betreiben, durch Software die sie von Dritten bekommen, sei es Closed Source oder in der Königsklasse Open Source.

Das war früher die Idee des Channels. Und vielleicht kann sie es wieder sein.