Microsoft Teams als Büro-Blockwart?

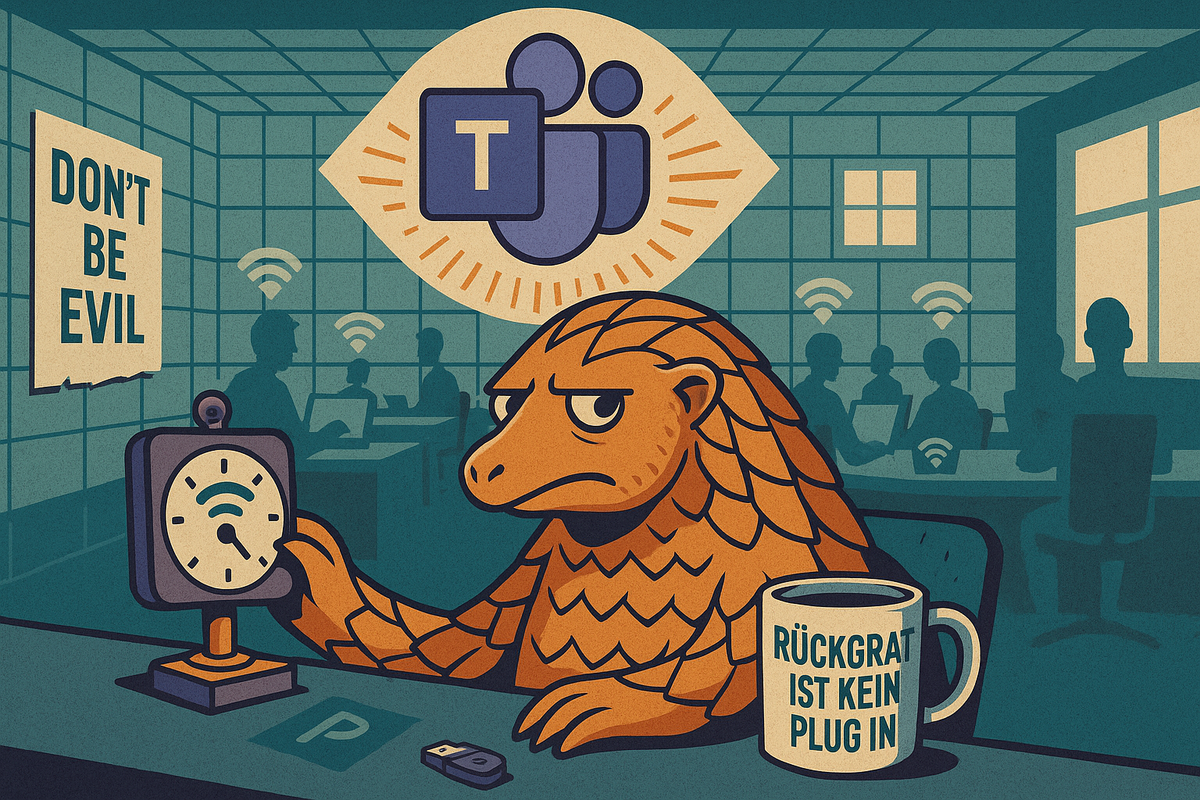

Teams erkennt bald, ob du wirklich im Büro bist. Microsoft nennt es „hybride Zusammenarbeit“. Ich nenne es den digitalen Büro-Blockwart. Ein Kommentar über Vertrauen, Kontrolle und Rückgrat.

Warum das neue Anwesenheits-Feature mehr über Arbeitskultur als über Technik verrät

Microsoft führt ab Dezember 2025 eine neue Funktion in Teams ein, die auf den ersten Blick harmlos klingt: Das Programm kann künftig automatisch erkennen, ob ein Mitarbeiter im Büro ist oder remote arbeitet. Dazu prüft Teams, ob das Gerät mit dem Unternehmens-WLAN verbunden ist und setzt den Status dann automatisch auf „im Büro“.

Was nach Komfort aussieht („Ah, Axel ist heute im Office!“), ist in Wahrheit ein Schritt, der viele Fragen aufwirft. Datenschutzrechtlich, arbeitsrechtlich und, ja, auch ethisch. Denn zum ersten Mal etabliert Microsoft einen technischen Hebel, mit dem Arbeitgeber kontrollieren können, ob Beschäftigte tatsächlich ihrer vertraglich vereinbarten Präsenzpflicht nachkommen.

Über die schleichende Verschiebung von Teams (vom Kommunikationswerkzeug zur Infrastruktur sozialer Kontrolle) habe ich bereits in meinem Artikel Microsoft Teams: Der vergiftete Apfel der Pandemie geschrieben. Die neue Anwesenheitsfunktion ist, wenn man so will, das nächste Kapitel derselben Geschichte.

Während Tools wie Slack oder Zoom seit Jahren Standortdaten nur für Notruf-Funktionen nutzen, geht Microsoft hier proaktiv einen Schritt weiter: Teams wird künftig nicht nur technisch, sondern auch organisatorisch in die Präsenzdebatte eingreifen. Das ist neu. Und problematisch.

Zwischen Transparenz und Kontrolle

Microsoft betont, dass keine GPS- oder Bewegungsdaten verarbeitet werden und die Funktion primär der „besseren hybriden Zusammenarbeit“ diene. Klingt erstmal plausibel. Bis man sich fragt, wer am Ende diese Daten zu Gesicht bekommt.

Denn eines ist klar: Eine Information, wann und wie oft ein Mitarbeiter im Büro ist, ist immer personenbezogen. In der Praxis wird sie schnell zu einem Instrument, das über Vertrauen oder Misstrauen entscheidet. Und über „hybride Kultur“ oder „digitale Kontrolle“.

Heise.de beschreibt die Funktion nüchtern: standardmäßig deaktiviert, aktivierbar durch Administratoren, eventuell mit Zustimmung der Nutzenden. Tom’s Guide formuliert es drastischer: „Teams will snitch to your boss when you’re not in the office.“ Also sinngemäß: Teams petzt deinem Chef, wenn du nicht da bist.

Laut DSGVO müsste jede Erhebung personenbezogener Daten (und dazu zählt auch die WLAN-basierte oder GPS-basierte Standorterkennung) einer freiwilligen, informierten Einwilligung der Mitarbeiter unterliegen. Doch wie freiwillig ist eine Zustimmung, wenn die Alternative der Verzicht auf Teams-Nutzung oder gar der Jobverlust sein könnte? Hier zeigt sich: Technische Lösungen sind nie neutral, sondern spiegeln Machtverhältnisse, zumindest Vertragsverhältnisse wider.

Erinnern wir uns an die Debatte um Amazon, wo Mitarbeiter ihre heimischen WLAN-SSIDs auf den Firmennamen umstellten, um Präsenz vorzutäuschen. Microsofts Ansatz könnte solche Workarounds erschweren. Aber die Frage bleibt: Sollte ein Arbeitgeber überhaupt Anreize schaffen, solche Tricks nötig zu machen?

Die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber die Richtung ist klar: Microsoft liefert den technischen Vollstrecker für eine Präsenzkultur, die viele Unternehmen nach der Pandemie gern wieder festigen würden.

Homeoffice: kein Dogma, kein Anrecht. Sondern eine Verhandlung.

Bevor jetzt wieder die reflexhafte Homeoffice-Debatte losgeht: Nein, ich bin weder Gegner noch Fan davon. Ich halte es schlicht für ein Thema, das Arbeitnehmer und Arbeitgeber individuell regeln sollten.

Ja, ich habe den Luxus, im Schnitt zwei Tage pro Woche im Homeoffice zu arbeiten. Und ja, ich genieße das. Aber ich fahre auch seit 15 Jahren rund 50 Minuten (einfach) ins Büro. Ich wusste das, als ich mich damals beworben habe. Niemand hat mich gezwungen. Und ehrlich gesagt: Ich möchte den direkten Austausch mit Kolleginnen und Kollegen auch gar nicht missen.

Dass Präsenz mit Leistung gleichgesetzt wird, ist ein Mythos, aber einer, der sich hartnäckig hält. Eine Studie der Stanford University zeigte bereits 2020, dass Homeoffice-Mitarbeiter oft produktiver sind als ihre Büro-Kollegen. Gleichermaßen zeigt eine Gallup-Studie, dass persönliche präsente Zusammenarbeit die Team-Kreativität fördert. Doch während die einen Ergebnisse liefern, messen die anderen Sichtbarkeit. Teams‘ neues Feature könnte diese Schieflage weiter zementieren.

Es gibt Menschen, die im Homeoffice glänzen. Andere brauchen das Büro, um Struktur, soziale Nähe oder einfach Energie zu spüren. Beides ist legitim. Solange es vertraglich klar ist und auf Gegenseitigkeit beruht.

Realität statt Romantik

Was viele in der Diskussion vergessen: Wir reden hier über eine privilegierte Minderheit. Die Mehrheit der Beschäftigten in Deutschland kann gar nicht im Homeoffice arbeiten. Sei es in der Pflege, im Handwerk, im Handel oder in der Produktion.

Und ja, auch in der IT-Branche wird die Homeoffice-Romantik gerade von der Realität eingeholt: Ein Blick in die Wirtschaftsnachrichten zeigt, dass etliche große Tech-Unternehmen derzeit tausende Stellen abbauen. Der vielzitierte Fachkräftemangel existiert, aber er ist kein Freifahrtschein für sture Forderungen. Wer in diesen Zeiten kompromissfähig bleibt, gewinnt langfristig. Speziell als Arbeitnehmer.

Ironischerweise predigen ausgerechnet die Konzerne, die jetzt wieder mehr Präsenz einfordern, seit Jahren die neue Welt, new work, work from anywhere: Agilität, Selbstbestimmung, flache Hierarchien, Ergebnisse statt Anwesenheit, Workations und Sabbaticals. Doch wenn die Konjunktur schwächelt, wird schnell wieder die Stechuhr ausgepackt. Nur diesmal digital, hochintegriert, unmerklich.

Ein Feature, viele Fragen

Die eigentliche Ironie ist: Microsoft, einst Vorreiter der Homeoffice-Revolution, (schon lange vor Corona) wird zum digitalen Hallenwächter. Wer hätte gedacht, dass aus ‚Empowering every person‘ irgendwann ‚Tracking every person‘ wird? Jetzt liefert eben dieses Unternehmen ein Werkzeug. Den digitalen Büro-Blockwart.

Ehrlich gesagt: Ich halte dieses Feature für technisch interessant, aber gesellschaftlich unnötig. Es wird sicher als Effizienzsteigerung oder vielleicht sogar als Beitrag zur Sicherheit verkauft. Aber fällt euch etwas auf? Das ist genau die Argumentationen, die auch die Befürworter von Palantir oder der anlasslosen Chatkontrolle bemühen.

Aus rein technischer Sicht mag es eine clevere Lösung sein. Aber sie öffnet Tür und Tor für falsche Begehrlichkeiten. Wer einmal anfängt, Präsenzdaten automatisiert zu erfassen, wird irgendwann auch anfangen, sie auszuwerten. Oder zumindest den latenten Wunsch danach entwickeln.

Daten, die einmal erhoben werden, entwickeln eine Eigendynamik. Was heute als ‚harmlose Standortmeldung‘ beginnt, ist morgen eine Basis für Leistungsbewertungen. Ähnlich wie in China, wo Bewegungsdaten über Bürger gesammelt und bewertet werden. Klingt übertrieben? Vielleicht. Aber wer hätte vor 10 Jahren gedacht, dass wir heute über KI diskutieren, die unsere E-Mails vorformuliert?

Aus meiner Sicht gehört so etwas in Deutschland in die Hände eines Betriebsrats, falls vorhanden. Ein Gremium, das prüfen muss, ob der Zweck die Mittel rechtfertigt, welche Daten tatsächlich erhoben werden und wie verhindert wird, dass daraus ein weiteres Werkzeug zur Leistungsüberwachung wird.

Überspitzt gefragt: Würden Sie wollen, dass Ihr Arbeitgeber weiß, wie oft Sie die Toilette aufsuchen / die Kaffeeküche aufsuchen / eine Zigarettenpause machen? Nur weil Ihr Laptop kurz nicht mit dem WLAN verbunden war?

Denn wenn ein Arbeitgeber wissen will, ob jemand im Büro ist, kann er das auch ohne WLAN-Protokolle. Es nennt sich: Kommunikation und Vertrauen.

Fazit

Microsoft Teams bekommt eine Funktion, die die physische Anwesenheit im Büro erkennt. Technisch ein kleines verstecktes Feature, gesellschaftlich spannend – und in meinen Augen schlicht überflüssig.

Sie ist weder ein Teufelswerkzeug noch eine Offenbarung. Sie ist ein Werkzeug, das man verantwortungsvoll oder übergriffig nutzen kann. Aber es ist ein Werkzeug, das wir als Gesellschaft (und vor allem als Arbeitnehmer) wachsam begleiten sollten. Und man sollte sich fragen, ob manche Werkzeuge nicht besser in der Werkzeugkiste bleiben sollten.

- Fragt Euren Betriebsrat, ob und wie das Feature eingeführt werden soll.

- Hinterfragt den Zweck: Dient es wirklich der Zusammenarbeit. Oder der verbrämten Kontrolle? Und lasst euch nicht mit den Herstellerfolien abspeisen.

- Nutzt Alternativen: Tools wie Matrix oder Nextcloud Talk bieten ähnliche Funktionen ohne Tracking.

- Thematisiert es: In Team(s)-Meetings, auf LinkedIn, im Freundeskreis. Denn am Ende geht es nicht um Technik, sondern um unsere Arbeitswelt von morgen.

Zwischen Kontrolle und Vertrauen, zwischen Bürokaffee und Küchenkaffee, wird sich in den nächsten Jahren entscheiden, was „hybrides Arbeiten“ wirklich bedeutet: Selbstbestimmung, individuelle vertragliche Regelungen, ein gesellschaftlicher Konsens oder Rückkehr zur Stechuhr 2.0.

Und hier ist jeder gefragt. Vom mündigen Mitarbeiter über eine ethisch handelnde IT-Abteilung bis zu einem Software-Hersteller der sich vielleicht auf das alte Motto seines Wettbewerbers "Don't be evil" besinnen kann und aufhört Mißtrauen zu verkaufen und Verunsicherung zu schüren. For the greater good.